今回のコラムは医療の未来についてお話しして行きます。未来と言っても50年後・100年後の遠い未来でなく10年後位の近い将来になるであろう医療のカタチについてお話しします。

2030年、高齢者1人を現役世代1.8人で支える時代に突入

日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに、減少しています。65歳以上の高齢者人口は2015年に3,392万人となり、2030年には3,685万人に達すると予測されています。

総人口に対して15歳〜64歳の現役世代の人口が少なく、2015年には高齢者1人を現役世代2.3人で支える状態になりました。すでに少子高齢化は深刻な社会問題となっています。

これが2030年になると、高齢者1人を現役世代1.8人で支える計算となり、日本はこれから世界でも類を見ない劇的な人口変動を迎えます。

高齢であるほど医療費や介護費がかかるため、今後の社会保障給付費の急激な増加は避けては通れません。そのため、国民一人一人が健康意識を高めることが大切です。しかし、個人の意識だけで解決できる問題ではないことは明らかです。

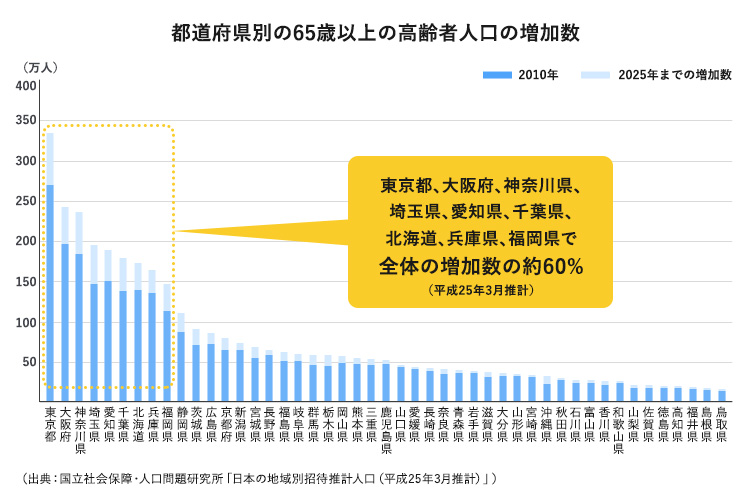

地域ごとに高齢化のピークは異なる

日本全体の課題である高齢化ですが、地域ごとに見ると様相は変わってきます。

実は、今後高齢化の流れが加速するのは、東京や大阪をはじめとした大都市圏の9都府県。これらの都市では2040年頃に高齢化のピークを迎えると予想されています。

一方、地方都市では2010〜15年頃にすでに高齢化のピークを迎え、人口減少が加速している地域もあります。

こうした地域ごとの違いによって何が問題になるのか。1つは、提供できる医療サービスにばらつきが生じることです。今後高齢化が進む都市部では医師の需要が高まり、医師の数は増えていくと予想されます。

一方で人口が減少している地方では医師の数も減っていていくことは明らかです。

現時点で医師の平均年齢は約50歳、開業医だけを見れば平均60歳という状況があり、特に地方においてはすでに若い医師の不足が顕著です。

町に産婦人科医がいないために出産ができず、公立病院が産婦人科医を求めている地域もあります。また、専門医が都市部の大学病院に集中するために地方で受けられる治療に限りが出ているケースもありすでに、日本では医療の偏在化が進んでいるのです。

進む医療のDX化

上述した医療の偏在化をを解決するためには、医療のDXを進め、次なる医療へと進化していかなければなりません。

医療業界におけるDXとは?

そもそもDXとは、最先端のデジタル技術を活用し続けることで、私たちの生活に変革をもたらしたり、新たなビジネスモデルを創出することを言います。

医療業界においては、DX技術を通して効率的に医療を提供することや、業務効率化によりスタッフの負担を軽減すること、従来の環境を改善することなどが求められるでしょう。

また、医療DXが推進されることで、環境の変化に対応しやすくなる、データ収集・活用により診療・経営モデルを変革される、といった期待もされています。

それではどのように医療は変革していくのでしょうか?

日本では2015年8月に「遠隔診療の解禁」とされる時期があり、また2018年4月からはオンライン診療(遠隔診療)が保険診療でも一定の条件下で始まり、病院に行かずとも医師の診断を受けられるようになりました。

病院に行くかどうかを相談したり、自宅にいながらオンラインでリハビリ指導を受けたりといったことが、今後一般的になることが予想されます。

ゲノム、AI、ロボティクスを活用した最新医療

テクノロジーを活用した医療の革新はすでに起きています。

例えば、ゲノム医療は進化していて、すでに個人の遺伝子の解析が可能です。将来どのような病気になるリスクがあるかを予測したり、その人に効果がある薬をピンポイントで選択したりすることもでき、医療のオーダーメイド化の流れを加速させるとみられています。

医療現場でのAIの導入も進んでいます。CTやMRI、内視鏡の画像をAIが解析してガンなどの疾患を見つける取り組みは、各地で始まっています。医師が見逃した病変をAIが発見するなど、医療の質を高めることにもつながっています。

また、問診にAIを導入して医師の負担を減らす取り組みや、AIで新薬の候補となる化合物を予測し、創薬の開発コストと時間を圧縮する取り組みも進んでいます。

手術においては、すでに実用化されている内視鏡手術支援ロボット「ダヴィンチ」が知られていますが、ロボティクスとAIを組み合わせることで、近い将来、精度の高い手術をオートマティックに行うことも可能になるかもしれません。また5Gの整備が進むことで、離れた場所にいる医師が実際の映像やVR映像を見ながらロボットを操作して手術を行えるようになるでしょう。

こうしたテクノロジーを活用した医療が広まっていくことで、地方の病院にいる患者が都市部の大学病院にいる専門医の診察や手術を受けることができるようになります。地方の医師不足、医療格差を解決する手段として注目を集めています。

スマホアプリを使った「治療」も登場

オンライン診療は、医療機関側の体制の問題、操作になじみにくいといった声などがあり、現時点では広く一般的になっているとは言えませんが、コロナ禍でも安心して医師の診察を受けられることもあって、今後は導入が進んでいくでしょう。2030年にはオンライン診療も対面診療と同様に誰もが気軽に受けられるようになるのではないでしょうか。

また、スマホアプリやウェアラブルデバイスでデータを取得し、それを日々の健康アドバイスにつなげていくサービスはさまざま登場していますが、今までは「相談」の領域を出ませんでした。

現在はアプリケーションで「治療」できるというサービスも生まれています。先駆けて米国では米Welldoc社の糖尿病を管理するデジタルセラピューティクス(DTx)「BlueStar」がその効果を認められているなど、生活習慣病や精神的な病気を中心に、ソフトウェアを医療現場で活用する取り組みが進んでいます。

また日本でも株式会社CureAppがニコチン依存症治療の領域で、医療機器に該当する治療用アプリを開発し、2020年12月からは保険適用もされました。従来、禁煙する人に対しては、薬を出す内科治療か手術をする外科治療かの選択肢しかありませんでした。そこにアプリを使って診療を行うサービスが生まれたのです。

まとめ

このようにすでに新しい技術や仕組みが続々と登場しています。私共、中古医療機器の買取業者も時代の変化やニーズに合わせてより良いサービスを提供していけるように努力していきます。

医療機器を売りたい、処分したいと思ったらアローズヘルスケアへ!

中古医療機器を売りたい・処分したいと思ったら、法律を遵守し必要な資格を全て有するアローズヘルスケアにお任せください。

業界経験豊富なメンバーがはじめての方でも安心してご利用頂けるように対応致します。 不安なこと、わからないことがあればご納得いただけるまでご説明致します。 なにかございましたら、お気軽にお問合せください!

中古医療機器の販売・買取|アローズヘルスケア|開業・医療設備の導入支援 (arrows-healthcare.com)

| Author - 著者 |

株式会社アローズヘルスケア

〒130-0004 東京都墨田区本所1-11-8

TEL 03-6658-4170 FAX 03-6658-4171

高度管理医療機器等販売業 2墨福衛生薬第14号

医療機器修理業許可証 13BS201448

動物用管理医療機器販売・貸与業届出

古物商 307732004767 |

| あなたの「売りたい」に答えます |